親が亡くなったら必要となる手続きは?当日から葬儀後、遺産相続までやるべきことを解説

2025/2/7

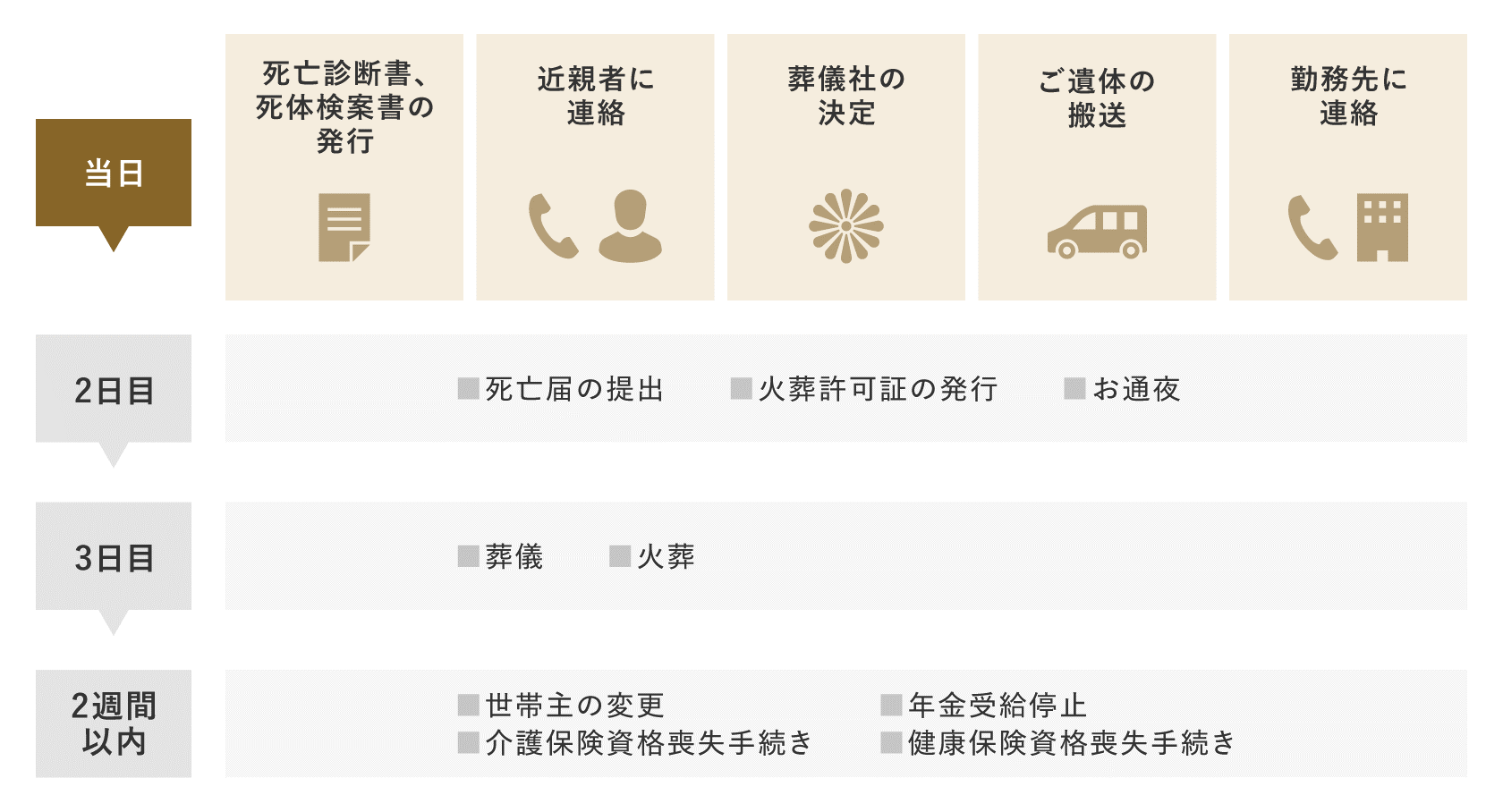

親が亡くなった際に必要な手続きは多岐にわたります。親の死後に必要な手続きを相続手続、相続対策も含めて当日、2日目、3日目、2週間以内と時系列で解説していきます。

やるべきことがたくさんあり不安を感じるかもしれませんが、一つずつ落ち着いて進めれば必ず乗り越えられるのでご安心ください。

目次

親が亡くなったら必要な手続きリスト

親が亡くなったあとにはさまざまな手続きが必要で、それぞれ期限が設定されています。ここでは、親が亡くなったあとに必要な手続きとその一般的な期限をまとめました。

親が亡くなってすぐは葬儀関連の手続きが多いですが、死亡届や火葬許可証など市区役所または町村役場での手続きも必要になります。葬儀の手続きや打ち合わせの合間に計画的に市区役所または町村役場の手続きを進めることが大切です。

親が亡くなってから4日目以降2週間以内は世帯主変更や年金、健康保険などの手続きに移行します。このあたりで忌引が明けて仕事が再開するため効率的に手続きを進めましょう。

親が亡くなった当日にやること

親が亡くなったあと、すぐに必要な手続きを紹介します。故人との思い出を振り返る大切な時間をもつためにも、事前に手続内容を把握しておきましょう。

死亡診断書または死体検案書の発行

死亡診断書は、市区町村に「死亡届」を提出する際に必要になる書類です。基本的には、亡くなった医療機関の医師が死亡診断書(場合により死体検案書)を作成し、その医療機関から発行されます。自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師などに連絡し、自宅に訪問してもらったうえで発行の手続きを進めることになります。

死亡の原因がわからない場合などは、警察への連絡が必要となり、状況に応じて遺体の司法解剖や行政解剖が行われます。その後に「死体検案書」が発行される流れです。

死亡診断書の発行手数料は医療機関により異なり、一般的に3,000円~1万円ほどかかります。また、警察へ連絡した場合の死体検案書の発行手数料は、死亡診断書よりも費用がかさむ傾向があり、さらに搬送代金や保管料、検案代などのコストがかかる場合があります。

FPアドバイス

死亡診断書・死体検案書は、後述する手続きで何度か利用する可能性があります。複数枚のコピーを残しておくと安心です。

近親者に連絡

親が亡くなったことを家族や親戚、近所の人に連絡します。一般的に対面や電話で伝えるのがマナーとされており、特に目上の方に連絡する際は電話で伝えるのが好ましいとされます。親しい友人や知人ならメールやSNSのメッセージ機能でも連絡できますが、あとから電話をかけて確実に伝えましょう。

連絡にあたっては、抜け・漏れのないように事前に「連絡リスト」を作成しておくと、スムーズに進められます。

また、すでに葬儀の日程が決まっている場合は、亡くなった事実と合わせて伝えると参列者に親切です。

葬儀社の決定

葬儀社を決定する際には、亡くなった方の希望を考慮することが大切です。直接聞いていないとしても、遺言やエンディングノートに記載されている可能性もあります。

もし故人が希望する葬儀社がない場合は、焦って決めずに2~3社のプランを比較して、申込む葬儀社を決定しましょう。

医療機関が葬儀社を紹介してくれることもありますが、紹介料が上乗せされて料金が割高になることも少なくありません。搬送のみ医療機関で紹介してくれた業者にすぐ動いてもらい、他の部分はプランや料金を加味してじっくり考えるのも選択肢の一つです。

葬儀社を選ぶ際に確認しておきたいポイントは「葬儀のプラン」「価格」「オプション(祭花壇、遺体の搬送、法要など)」の3点です。特に葬儀プランは料金に大きく影響するため、参列者の規模に合わせたプランを選択します。

葬儀プランの一例

| 一日葬 | 葬儀・告別式・火葬のみ |

| 家族葬 | 故人の近親者や友人のみが参加(20~30名くらいまで) |

| 一般葬儀 | 参列者を限定せず大人数で行う従来の葬儀スタイル |

一般的に、亡くなられた2日目に通夜、3日目に葬儀と火葬を行いますが、通常は葬儀社が斎場や火葬場の空き状況を確認し、そのうえで日程を決定します。また、「友引」の日は葬儀を避ける傾向にあります。本記事では、一般的な日程として亡くなられた2日目に通夜、3日目に葬儀として説明していきます。

ご遺体の搬送

医療機関の霊安室から、自宅または葬儀社にご遺体の搬送を行います。霊安室に安置できる時間は数時間程度であるため、葬儀社が未定でも速やかに自宅に移動させる必要があります。

自宅がマンションで棺が横に入るサイズのエレベーターがない場合などは自宅への搬送が難しいため、斎場や葬儀社の安置場を借りることを相談します。

なお、搬送と同時に入院費用の清算など退院手続も必要になるため、搬送前に退院手続費用の準備も行うことになります。

勤務先に連絡

翌日からの通夜・葬儀の準備やその後の手続きのために、自身の勤務先に親が亡くなったことを伝えて忌引休暇の申請を行います。

忌引で休める日数は勤務先により異なりますが、親が亡くなった場合は5~7日程度の休暇を取得できるのが一般的です。

FPアドバイス

親が亡くなった場合の忌引は1週間前後が一般的ですが、取得できる日数は勤務先ごとに異なります。事前に確認すると共に、休みのあいだにさまざまな手続きが進められる流れを考えておくことが大切です。

親が亡くなった2日目にやること

ここからは、親が亡くなった2日目にやることを解説します。2日目は、主に市区役所または町村役場に死亡届を提出する手続きや火葬の準備、通夜の参列を行います。

死亡届の提出

2日目にまずやるべきことは、市区役所または町村役場への「死亡届」の提出です。死亡届に必要事項を記入したうえで死亡診断書(または死亡検案書)とともに市区役所または町村役場の窓口に提出します。

死亡診断書の左側が死亡届になっていることが一般的です。医療機関から受取った死亡診断書に死亡届が付いていない場合は、市区役所または町村役場で受取って記入します。

死亡診断書の提出期限は「亡くなってから7日以内」ですが、後述するように「火葬許可証」が必要となるため、2日目に市区役所または町村役場を訪れて同時に手続きするのが一般的です。同じく市区役所または町村役場で手続きできる「世帯主の変更」手続きも同時に済ませると二度手間になりません。

なお、受理された死亡届は返却してもらえないため、生命保険の受取りなどの手続きや口座の名義変更などのためにもコピーを用意しましょう。

火葬許可証の発行

葬儀のあとは火葬を行うのが一般的で、火葬には事前に市区役所または町村役場の許可が必要です。火葬は死亡後24時間以上が経過していなければいけないことが法律で定められており、かつ火葬許可証がないとできません。

2日目の夜から翌日にかけて通夜と葬儀が連続するため、親が亡くなって2日目に火葬許可証を取得することが必須になります。火葬許可証は死亡届が受理されたあとの発行となるため、同時に手続きを進めるのが一般的です。

FPアドバイス

死亡届の提出や埋火葬許可証の取得は葬儀には欠かせない手続きなので、何らかの事情があっても必ず受取れるようにしなければいけません。葬儀会社が代行してくれるケースもあるので、気になるなら事前に相談しましょう。

通夜

最近は通夜や葬儀をせずに火葬のみ行う「直葬」というスタイルもありますが、通夜をする場合には一般的に亡くなってから2日目に行われます。親族の希望や地域の風習があればそちらを優先して自分で準備を進めることもありますが、一般的には葬儀社に準備をお任せにすることが可能です。

遺族としてやるべきことは、大きく分けて以下の4つがあります。

- 喪主の選定

- 参列者の出迎え

- 代表挨拶

- 参列者の見送り

通夜の準備自体は葬儀社が進めますが、最終判断は喪主が行います。祭壇や供花の設置や返礼品の設定など多くの打ち合わせ事項があります。

親が亡くなった3日目にやること

3日目にやることは、主に葬儀と火葬の2つです。

葬儀

通夜の翌日、3日目には、葬儀を行うことが一般的です。もともとは葬儀後に日を改めて初七日法要をする習わしでしたが、現在は葬儀と同じ日程で行うことが多くなっています。

葬儀は通夜と同様、葬儀社が主となって進めますが、家族の希望や地域の風習によっては違った形式になることもあります。

いずれにしても単独で行うことはなく、葬儀社と以下のような内容の確認と打ち合わせが必要です。

- 受付・席次・焼香などの流れ

- 喪主や受付などの役割分担の確認

- 祭壇の手配、会場の設営

- 弔電の管理など

火葬

火葬は、基本的に葬儀と同じ日に行われます。火葬許可証がないと火葬や納骨ができないので、葬儀の前に必ず市区役所または町村役場で手続きを済ませるようにしましょう。

流れとしては、最期のお別れをしたあとで、棺を霊柩車に載せて火葬場に向かいます。この際は喪主が霊柩車に同乗し、その他の家族や親戚はタクシーやバスに乗車して火葬場に向かいます。

参加者の人数次第でバスやタクシーの手配が必要なため、事前に葬儀社と相談しておきましょう。

親が亡くなった2週間以内にやること

葬儀・告別式が終わってからは、期限が決まっている公的な手続きを順番に進めることになります。

世帯主の変更

亡くなった親が世帯主だった場合、死亡日から2週間以内に居住している市区役所または町村役場に「世帯主変更届」を提出したうえで、新しい世帯主を届け出る必要があります。世帯に15歳以上の人が2人以上残った場合に手続きをすることになります。

世帯主が亡くなったあとの世帯が以下の状況の場合、世帯主の変更は必要ありません。

- 世帯に誰も残っていない

- 世帯に残った人が一人のみ

- 世帯に15歳以上が一人と15歳未満の子どもが残された

死亡日から14日以内に必須の手続きですが、死亡届と同時に市区役所または町村役場で手続きを済ませることが一般的です。

年金受給停止

親が亡くなったあとは年金の受給資格が停止するため、親が生前に受取っていた年金の受給停止手続が必要になります。手続きをしないで年金を受取ると不正受給として処罰の対象になる可能性があるため、決められた期限内に必ず手続きを済ませることが大切です。

年金受給の停止は、年金事務所もしくは年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出することで行われます。提出期限は厚生年金なら10日以内、国民年金は14日以内です。

ただし、亡くなった方が日本年金機構にマイナンバーを登録していれば、原則として受給権者死亡届の手続きは必要ありません。

FPアドバイス

年金の受給停止手続が遅れてしまうと、死亡後も年金が振込まれ続けます。過剰に受取った分は返還する義務があるので、早めに年金受給停止手続を終わらせましょう。

介護保険資格喪失手続

親が65歳以上もしくは40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けている場合、死亡後14日以内に「介護保険資格喪失届」の提出が必要です。市区町村により死亡により介護保険の資格を喪失した場合は、手続きが必要ない場合もあります。

また、親の死後は介護保険料が月割りで計算され、未納分は相続人が支払うことになります。

健康保険資格喪失手続

健康保険に加入していた方(会社員など)が亡くなった場合、勤務していた会社の担当者が資格喪失の手続きを行います。勤務先は亡くなった日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する手続きをするため、遺族は速やかに会社に連絡する必要があります。

なお、亡くなった親が国民健康保険に加入していた場合には、亡くなった日から14日以内に市区役所または町村役場で資格喪失の手続きと保険証の返却を行います。

その他に必要な手続きリスト

これまでに紹介した公的年金や公的医療保険などの資格喪失手続のほか、人によっては以下のような手続きも必要になります。

| 手続き名 | 申請先 | 概要 |

|---|---|---|

| 雇用保険受給資格者証の返還手続 | 雇用保険を受給していたハローワーク | 亡くなった方が雇用保険を受給していた場合は亡くなったあと1ヶ月以内に返還する |

| 死亡一時金の請求 | 市区役所または町村役場、年金事務所、年金センター | 国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受取らず死亡したとき、遺族に支給される一時金 |

| 葬祭費の請求 | 亡くなった方の居住地の市区町村 | 亡くなった方が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していたケースで、遺族は市区町村に「葬祭費」の請求ができる |

| 埋葬料の申請 | 亡くなった人が加入していた健康保険組合または協会けんぽ | 亡くなった人が健康保険の被保険者だった場合、「埋葬料(埋葬費)」を請求できる |

| 生命保険金の受取り | 加入している保険会社 | 亡くなった人が加入していた生命保険会社 |

| 公共料金、NHK、インターネット等のサービス解約 | サービス提供元の会社 | 故人が利用していたサービスの解約手続 |

| 銀行・証券会社への連絡 | 加入している銀行・証券会社 | 口座から払戻しをするための手続きを行う |

親が亡くなったら必要な相続手続と期限

ここからは、親が亡くなったあとで必要になる相続手続の内容と期限を解説します。

遺産相続で押さえておきたい期限

遺産相続では手続きごとに期限が設定されており、期限内に手続きをしないと選択ができない制度などがあります。以下に覚えておくべき相続手続と期限の例を挙げます。

| 手続きの種類 | 期限 |

|---|---|

| 相続放棄 | 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 |

| 限定承認 | |

| 亡くなった人の準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 |

| 相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 |

FPアドバイス

相続放棄は相続人が各自単独で決めることができますが、限定承認(プラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐ)は全ての相続人が共同で手続きを行う必要があります。単純承認(被相続人のもつ全ての財産を無制限・無条件で相続)か限定承認か相続放棄か、意見がまとまらない場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。

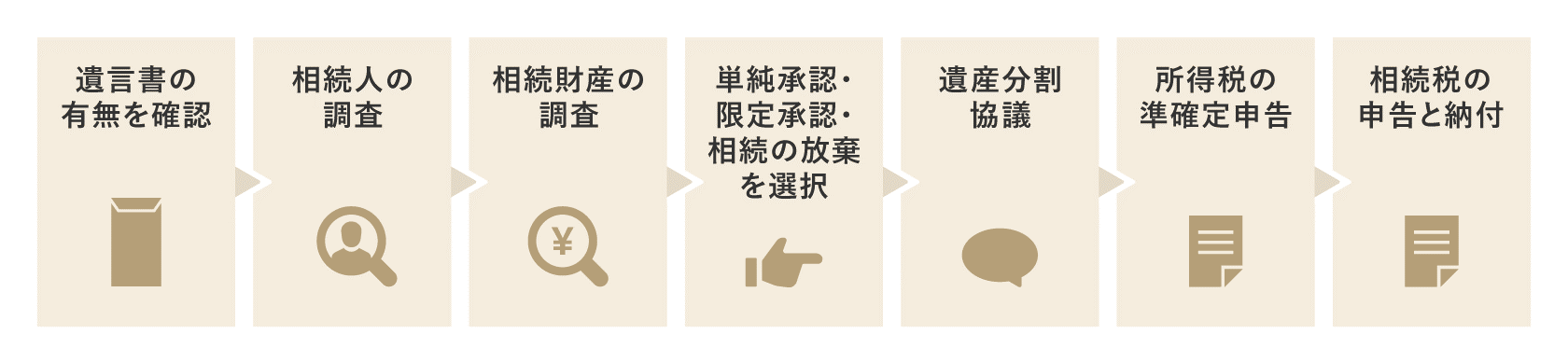

遺産相続に必要な手続き

遺産相続を円滑に進めるためには、相続の大まかな流れを把握しておくことが不可欠です。下図は、相続に伴う手続きを示したものです。

親が亡くなったあと、遺言書がないかを確認するところから相続手続が始まります。手書きの遺言書は自宅の棚やタンス、銀行の貸金庫などに保管されていることがあります。また、公正証書の場合、公証役場に行けば遺言を検索してもらうことが可能です。

その後は相続人の調査・確定や相続財産・債務の調査を経て、その内容をもとに相続方法を確定させます。相続放棄と限定承認は親が亡くなってから3ヶ月以内の手続きが必要なので、前段である財産の調査は速やかに実施することが重要です。

遺産分割協議を重ねたうえで協議書を作成し、親が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告と納付をするのが一連の流れです。

その後は相続登記や預金の名義変更、財産の引き渡しなどの実務を進めることになります。

また、故人の所得税は相続人が申告する必要があります。準確定申告と呼ばれ、期限は相続開始を知った翌日から4ヶ月以内です。全員が対象とはならず、故人が個人事業主で事業所得がある、給与所得以外で20万円以上の所得がある、給与が2,000万円以上の会社員である、といったケースで必要となります。

相続手続について以下で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

相続・生前贈与 今、考えたい”資産承継”のこと

遺産相続の相談先

遺産相続の手続きは必要書類が多いうえに細かなルールもあり、専門知識がないとスムーズに進めるのが難しいケースもあります。遺産相続手続を遺族だけで進めるのが難しいと感じるなら、遺産相続に詳しい専門家への相談がおすすめです。

相続に詳しい専門家として、以下の4つの相談先が考えられます。

| 相談できる内容 | |

|---|---|

| 司法書士 | 相続登記や遺産分割協議書の作成など |

| 弁護士 | 相続トラブルや紛争などの仲裁・解決 |

| 税理士 | 相続税の計算や申告といった税務関係 |

| 信託銀行 | 遺産管理や信託 |

それぞれ専門とする領域が異なるため、悩みやトラブルに適した相談先を選択しましょう。例えば相続トラブルで紛争に発展して裁判をする場合、弁護士でないと対応できません。

信託銀行とは、一般的な銀行業務のほかに「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行のことです。

個人や法人の財産を信託の設定をして受託者に移転してその財産を管理する信託業務や、遺言の保管・遺言執行などの相続関連業務について相談できます。

株式や証券口座の相続で知っておきたいこと

亡くなった親が株式投資をしていた場合、これまで投資をしたことがない相続人は「どうして良いかわからない」という不安から安心できずにいるかもしれません。

せっかく親から受け継いだ財産を売却することなく、有意義に活用できないか検討してみることをおすすめします。

相続した株式を保有し続けるべきかを判断するポイントは、保有している株式の特徴や株価の推移の状況によって異なります。

例えば、年間で配当利回りが3%以上あるような高配当銘柄や、生活必需品や医薬品といった株価が景気に左右されにくい「ディフェンシブ株」の場合、今後も安定した配当収入が期待できるので、多くの場合、保有を続けるほうがおすすめです。

一方、購入したときから株価が大幅に下がっていて、配当もない「塩漬け株」の場合、一般的には売却したほうが賢明と考えられます。配当が多ければ保有を継続したほうが良いケースもありますが、配当もないのであれば保有を続けるメリットがないと言われています。

相続した株は取得費用がかかりませんが、親の取得価額を引き継ぐため、売却すると「売却損」が発生することになります。売却損になると確定申告で節税につなげられるため、一般的に塩漬けのままで保有を続けるよりも有意義な使い方といえるでしょう。

親との突然の別れに備えておきたい相続対策

親との別れはいつになるのか誰にもわかりません。いつそのときがきても後悔がないように、できるだけ一緒に過ごす時間を作ったり写真を撮ったり、感謝の気持ちを伝えたりと「今しかできないこと」をしてあげたいものです。

また、万が一のときに備え、親が元気なうちに以下のような準備を進めておくことをおすすめします。

エンディングノートの作成

親が元気なうちに、「エンディングノート」を作成してもらうと相続対策としても有効です。

エンディングノートに決まった書き方のルールはなく、これまでの人生の振り返りやお世話になった方への感謝の思い、家族に伝えたいことなどを自由に書き連ねることができます。

このうち「家族に伝えたいこと」として、以下のような情報を書き留めておいてもらうことで、いざというときに残された家族がスムーズに相続を進められます。

- 葬儀に呼んでほしい親しい人の連絡先

- 保有財産の種類や保管場所、金額

- ネット証券やネット銀行のID・パスワード

- お墓や葬儀、納骨方法などの希望

FPアドバイス

エンディングノートは遺言と違って法的な効力こそありませんが、作成しておくことで葬儀や相続の際に迷わないための情報を幅広く残しておけます。

金融資産を整理する

親が亡くなったあとは、金融資産の口座の解約や資産の受取りの手続きをすることになりますが、銀行や証券会社一つだけでも手続きに手間と時間がかかります。

例えば、解約手続には戸籍謄本などの必要書類を用意し、窓口または郵送での手続きが必要です。書類の不足や不備・漏れがあると解約手続には一切応じてもらえないため、解約口座が多いと手続きが非常に大変になります。

いざというときのために、残される家族の負担を減らすためにも、親が元気なうちに金融資産の整理と口座の集約をしてもらいましょう。

生前贈与で相続税対策

親の死後に財産を相続した場合、課税遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えると相続税がかかります。

相続税対策として、親が元気なうちから財産を生前贈与してもらうことを検討しましょう。贈与税の基礎控除は年間110万円であり、生前贈与で相続財産を減らすことが相続税対策になります。

ただし、暦年課税の場合、2024年以降に親が亡くなったケースでは、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象です。相続税対策で生前贈与をするなら親が元気なうちに、できるだけ早い時期から生前贈与を始めることをおすすめします。

遺言書の作成

エンディングノートとは別に、「遺言書」を作成してもらうことも検討しましょう。

遺言書には、エンディングノートでは不可能な「法的効力をもった意思表示」が含まれます。また、遺言の内容は民法で定められた相続割合よりも優先されます。

例えば、特定の相続人に特定の財産(自宅や事業用資産など)の引き継ぎが必要な場合や均等に分けづらい不動産などの財産が多い場合には、遺言をしてもらうことで遺族間のもめ事を未然に防ぐことにつながります。

デジタル遺産の整理

デジタル遺産とは、通常の財産とは違い、デジタルで管理された「目には見えない財産」のことです。

デジタル資産の一例

- パソコンやスマートフォンに残された写真や動画

- SNSのアカウント

- ネット銀行・ネット証券の口座

- 仮想通貨

- 電子マネー

- サブスクリプションの契約

デジタル遺産も通常の遺産と同じで相続の対象ですが、やっかいなのが「本人以外は存在を知らない場合がある」ということです。例えば、ネット証券で資産運用していることを子どもが知らなければ相続できません。また、デジタル遺産の存在を知っていても、IDやパスワードがわからないとログインできません。

デジタル遺産の存在を知らなかったりログインできなかったりすると財産を相続できないばかりか、申告漏れになるリスクもあります。

親が元気なうちに不要なデジタル遺産は削除してもらい、金銭に関係するデジタル遺産については、証券や銀行の口座などのログインIDとパスワードを必ず残してもらうことが重要です。

まとめ

親が亡くなった際は悲しみにくれる暇もなく、行政手続のための書類発行や葬儀・火葬、その後の相続や市区役所または町村役場での健康保険や介護保険の資格喪失など、数多くの手続きがあります。大切な親を亡くした悲しみのなかで手続きを進めるのは大変なことです。

これらの手続きは決して明るい話ではありませんが、いざというときに困らないように、家族や近しい人と相談する機会を設けることをおすすめします。

よくある質問

ここでは、親が亡くなったときによくある質問に回答いたします。

親との別れを受け入れるには?

親との別れは誰にとってもショックなことであり、無理に悲しみの感情を抑え込んでしまうと心身に不調をきたす可能性もあります。悲しいときは悲しい感情に逆らわず、自分の心情を吐露することが大切です。家族で悲しみをわかち合ったり、友人に助けを求めたりすることもできます。

しっかりと悲しむ時間を作って心情を吐露することで気持ちに整理がつきやすくなり、時間とともに親の死を乗り越えやすくなります。

どうしても親と別れた悲しみから立ち直れない場合は、グリーフケアのカウンセリングを受けたり、医療機関の「グリーフケア外来」でサポートを受けたりすることも視野にも入れてみてください。

親の葬儀費用を負担するのは?

親の葬儀費用の負担割合に明確な決まりはありません。親が預貯金などで用意している場合は遺族の負担は必要ありませんが、親が用意していない場合は遺族で準備することになります。喪主が用意することが一般的ですが、話し合いのうえ子ども同士で折半するケースもあります。

親の銀行口座はどうなる?

親が亡くなった場合、まず銀行に連絡が必要です。相続の手続きが終わるまでは口座は凍結され、相続人でも自由に引き出すことはできません。

故人の預金口座が凍結されるのは、通常なら相続人や親族から銀行に死去の連絡が入った時点です。また、相続人が銀行に口座の有無を問合わせたり、残高証明書の取得申請をしたりすることから名義人の死亡がわかると、預金口座は凍結されます。

銀行口座の凍結解除の手続きが行われるのは、遺産分割協議書などの必要書類を銀行に提出したあとです。一般的には凍結解除に2~3週間を要します。

親の遺産がないと葬儀費用の支払いが難しいようなケースでは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」を利用できます。遺産分割協議をする前であって他の相続人の同意がない場合でも、相続開始時の預金額(口座・明細ごと) × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分の範囲で故人の預金を引き出せます*。

- *同一の金融機関(複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限となる。

親が亡くなった際に避けたほうが良いことは?

親が亡くなるとすぐに「忌中」に入り、続く「喪中」の期間は、それぞれ控えるべきとされることがあります。

忌中は故人が冥土(めいど)で旅をする期間のことで、一般的には四十九日法要を迎えるまでを指します。忌中のあいだは神社への参拝や結婚式、お中元・歳暮の送付などの行為は避けたほうが良いでしょう。

喪中は遺族や親族が故人を偲び、喪に服する期間で、一般的には一周忌を迎えるまでの期間を指します。喪中のあいだは年賀状の送付や正月飾り、初詣は避けたほうが良いとされています。

高柳政道

高柳政道

金融コラムニストとして資産運用・生命保険・相続・ローン商品・クレジットカードなど多岐にわたる執筆業務と監修業務に携わり、関わった記事案件は1,000を超える。企業に属さないFPとしても活動し、客観的な立場から投資・保険商品の選び方を中心に情報発信を行う。

【保有資格】1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、DCプランナー2級

本サイトの記事は情報提供を目的としており、商品申込等の勧誘目的で作成したものではありません。

また、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

記事の情報は当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではありません。

記事は外部有識者の方等に執筆いただいておりますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、記事の内容は、予告なしに変更することがあります。