相続・生前贈与 今、考えたい”資産承継”のこと

大切な資産を、大切なご家族に―。

世代を超えて想いをつなぐ “資産承継” は、あらかじめ準備することで、確実に想いを届けることができます。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券でお預かりしている有価証券等の相続手続きについては、こちらをご覧ください。

相続について

法定相続人 ~遺産を相続できる人~

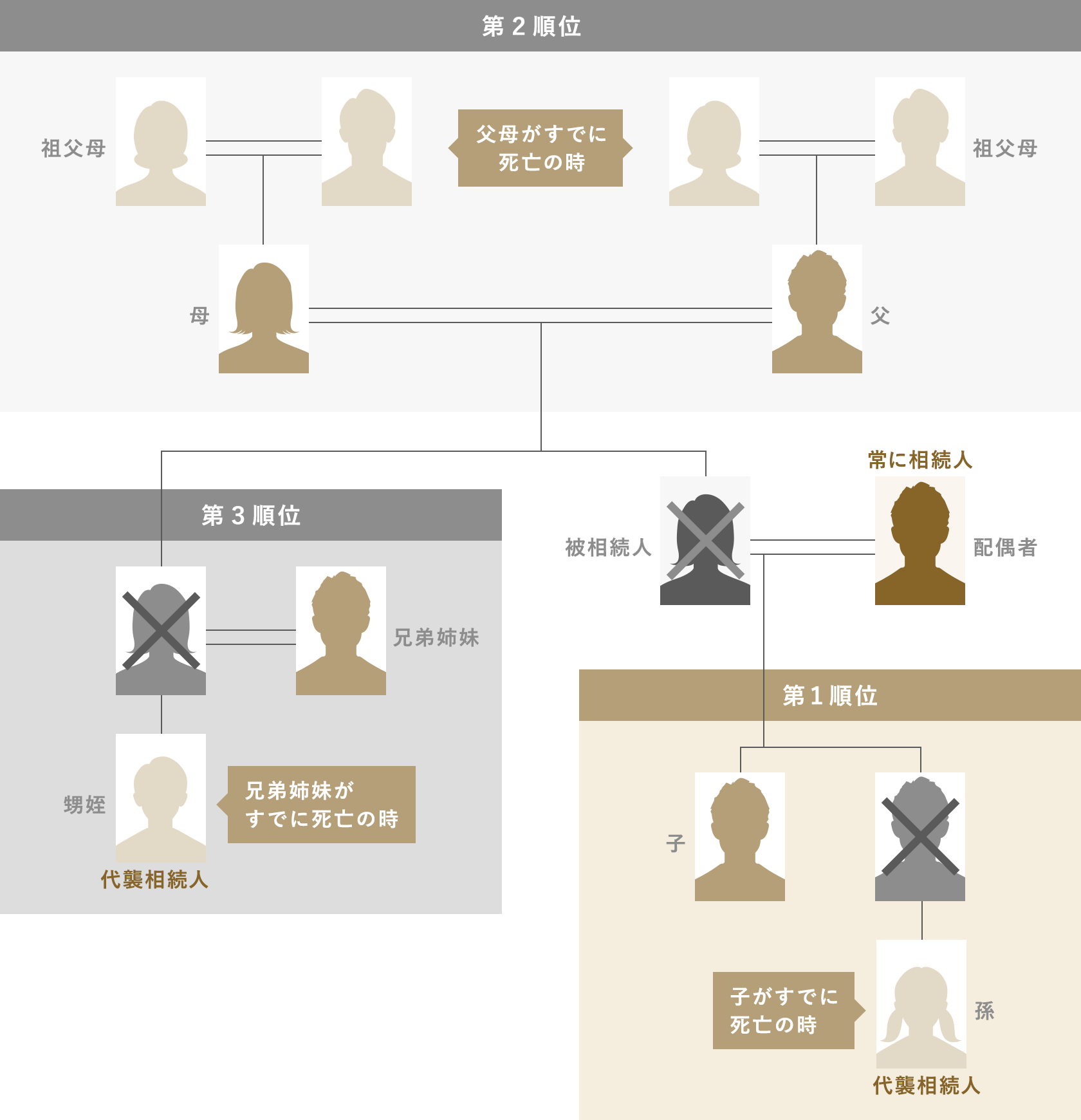

相続人の「範囲」と「順位」は、民法で定められています。

- 配偶者は、常に相続人になります。

- 配偶者以外は、相続順位が定められています。

| 第1順位 |

子

子がすでに亡くなっている場合は、孫が相続人となります(代襲相続) 再代襲相続あり |

|---|---|

|

第2順位

第1順位の相続人がいない場合に相続人になります |

直系尊属(父母や祖父母)

父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母、曾祖父母、とさかのぼります |

|

第3順位

第1・第2順位の相続人がいない場合に相続人になります |

兄弟姉妹

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となります(代襲相続) 再代襲相続なし |

用語の解説

| 直系尊属 |

父母、祖父母など、自分より前(上)の世代で、直系の親族のことです。養父母も含まれます。 叔父、叔母、配偶者の父母・祖父母などは含まれません。 |

|---|---|

| 代襲相続 |

第1順位の相続人である「被相続人の子」がすでに亡くなっている場合に、「その子(被相続人の孫)」が相続人になることです。 また、第3順位の相続人である「被相続人の兄弟姉妹」がすでに亡くなっている場合に、「その子(被相続人の甥・姪)」が相続人になることです。 |

| 再代襲相続 | 第1順位の相続人である「被相続人の子」、および代襲相続人である「被相続人の孫」がすでに亡くなっている場合に、「被相続人のひ孫」が相続人になることです。 なお、第3順位には再代襲相続はありません。(第3順位の相続人である「被相続人の兄弟姉妹」および代襲相続人である「被相続人の甥・姪」がすでに亡くなっている場合でも、「甥・姪の子」は相続人になりません。) |

法定相続人の範囲と順位

用語の解説

| 被相続人 | お亡くなりになった方のことです。 |

|---|

こんな場合はどうなる?法定相続人

| 養子 |

養子縁組をすると、養子は縁組をした日から実子と同等の相続権を取得します。 ただし、相続税法上では、法定相続人に算入する養子の数を、「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」と制限しています。* |

|---|---|

| 前妻 または 前夫 | 法定相続人ではありません。 |

| 前妻 または 前夫との間の子 (自分の実子) |

法定相続人です。 |

| 配偶者の連れ子 | 法定相続人ではありません。 ただし、養子縁組をした場合は、上記「養子」となり、法定相続人になります。 |

| 胎児 | 胎児は、既に生まれている子と同様に相続の権利があります。 ただし、出生が確認されなければ相続人になることはできません。 |

| 欠格 | 相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をしたり、詐欺や脅迫により自分に有利な遺言を作成させようとした場合に、相続権を剥奪することです。 欠格の効果はその本人に限られ、欠格者の子は代襲相続が可能です。 |

| 廃除 | 被相続人に対する虐待や侮辱行為がある場合に、被相続人の請求により相続権を剥奪することです。 廃除は被相続人の意志によるものなので、取り消して相続権を復活させることも可能です。 廃除の効果はその本人に限られ、被廃除者の子は代襲相続が可能です。 |

-

*

以下に当てはまる養子は、法定相続人の数に含めることが可能です。

- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている方

- 被相続人の配偶者の連れ子(配偶者の実子)で、被相続人の養子となっている方

- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた方で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった方

法定相続分

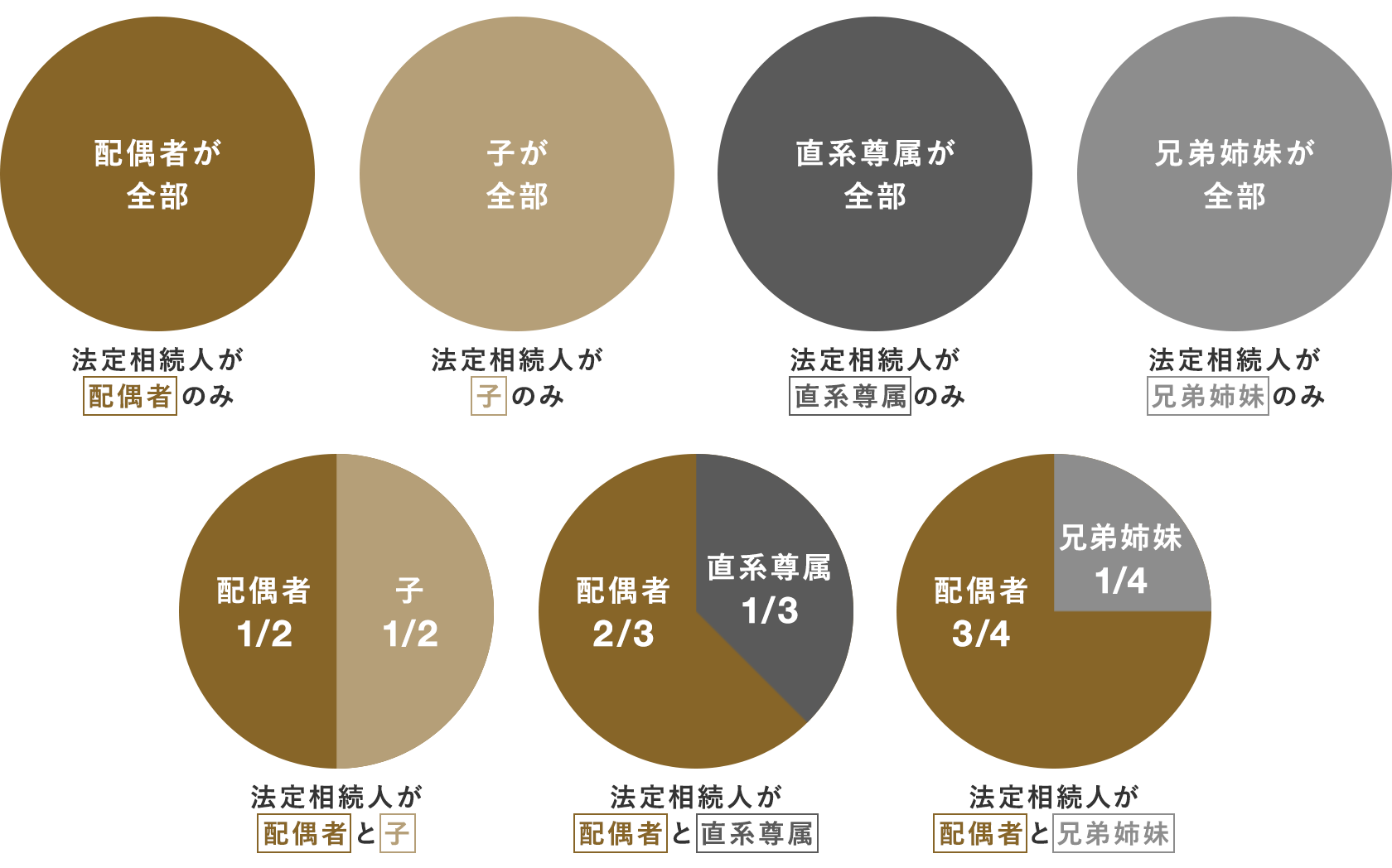

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。

必ず法定相続分で分割をしなければならないわけではありませんが、遺産分割について相続人同士で合意が成り立たないときは、法定相続分が分割の基準となります。

また、遺言で相続分を指定している場合は、遺言による相続分が優先します。

法定相続分は、相続人の構成によってその割合が変わります。

子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で均等に分けます。

例えば、法定相続人が配偶者と子3人の場合、子1人あたりの法定相続分は6分の1(2分の1×3分の1)となります。

遺留分

遺留分とは、民法で定められた最低限の財産の取り分のことです。

相続人である配偶者、子、直系尊属には、遺留分があります。(兄弟姉妹には遺留分がありません。)

| 法定相続人 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者のみ | 2分の1 | ― | ― | ― |

| 子のみ | ― | 2分の1 | ― | ― |

| 直系尊属のみ | ― | ― | 3分の1 | ― |

| 兄弟姉妹のみ | ― | ― | ― | なし |

| 配偶者と子 | 4分の1 | 4分の1 | ― | ― |

| 配偶者と直系尊属 | 3分の1 | ― | 6分の1 | ― |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | ― | ― | なし |

遺留分が侵害されたときは、「遺留分侵害額請求」という手続きをすることによって、財産を取り戻すことができます。

ただし、遺留分は相続開始、遺留分侵害を知った日から1年、または相続開始から10年経過すると、時効により消滅します。

遺言

遺言のメリット

- 本人の意思で財産の配分を決められます。

- 法定相続人以外にも財産を配分することができます。

- 相続人が配分でもめることがなくなります。

- いつでも変更・取消ができます。

- あらかじめ遺言執行者を指定することができます。

用語の解説

| 遺言執行者 |

遺言の内容を実現することを「執行」といい、遺言を執行する方を「遺言執行者」といいます。 遺言執行者は、遺産の管理・処分をはじめ、遺言の執行に必要な行為を実行する権利と義務があります。 |

|---|

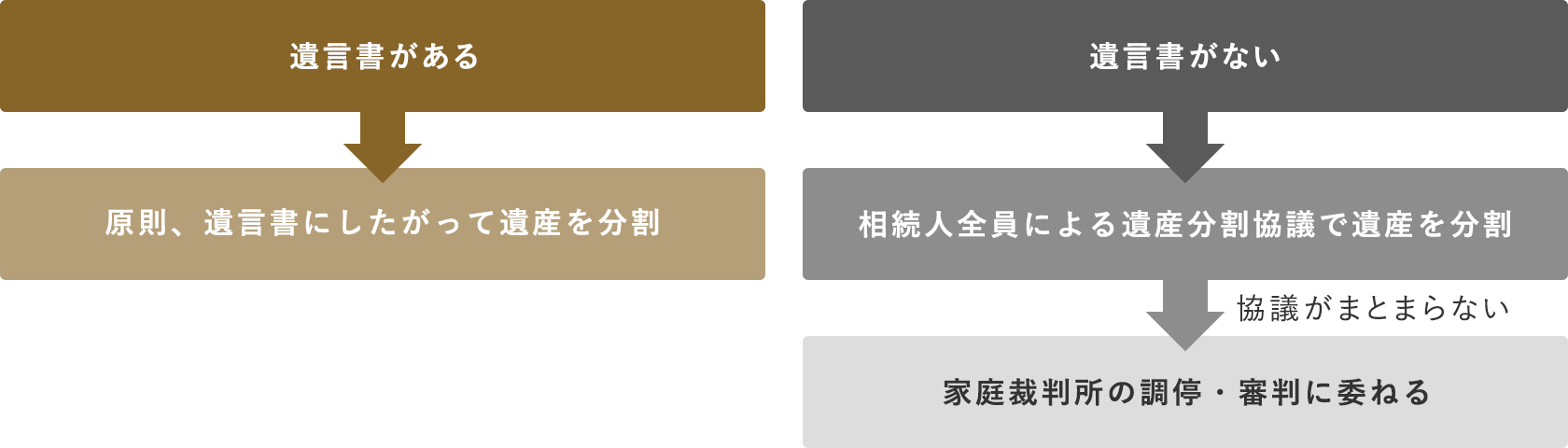

遺言と遺産分割

遺言があると、円滑に遺産を分割することができます。

用語の解説

| 遺産分割協議 |

誰がどの財産を取得するかを決める、相続人同士の話し合いのことです。 必ず相続人全員で協議します。ひとりでも相続人を欠いた場合は、その遺産分割協議は無効になります。 協議の成立には全員の合意が必要です。また、全員の合意のもとに協議が整った際は、原則として協議のやり直しはできません。 |

|---|

遺言の形式・種類

一般的に多く使われる形式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

| 自筆証書遺言* | 公正証書遺言 | |

|---|---|---|

| 方法 |

|

|

| 長所 |

|

|

| 短所 |

|

|

-

*

2019年1月13日以降に作成された財産目録などの別添書類は、自書でなくても良いことになりました(全ページに自署・押印が必要)。

また、遺言者自身が法務局に自筆証書遺言を持参し保管申請することにより、法務局で形式審査のうえ原本を保管することができ、その場合は検認が不要となります(「自筆証書遺言保管制度」2020年7月10日開始)。

用語の解説

| 検認 |

相続人に対して遺言の存在、内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。遺言の有効・無効の判断はしません。 相続人等は遺言者の死亡を知った後、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し検認を請求しなければなりません。 なお、公正証書遺言と法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認の手続きが不要です。 |

|---|

遺言信託のご案内

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、三菱UFJ信託銀行の代理店として、お客さまの資産承継・遺言のご相談にお答えします。

遺言信託 [遺心伝心]

これまで築いてこられた財産をのこすにあたって、お客さまの意思を実現するために、三菱UFJ信託銀行が「遺言書の作成のお手伝い」から「遺言書の保管」、遺言書に基づく「遺産の分配」等を行います。ご自身の相続についてお考えのお客さまをサポートします。

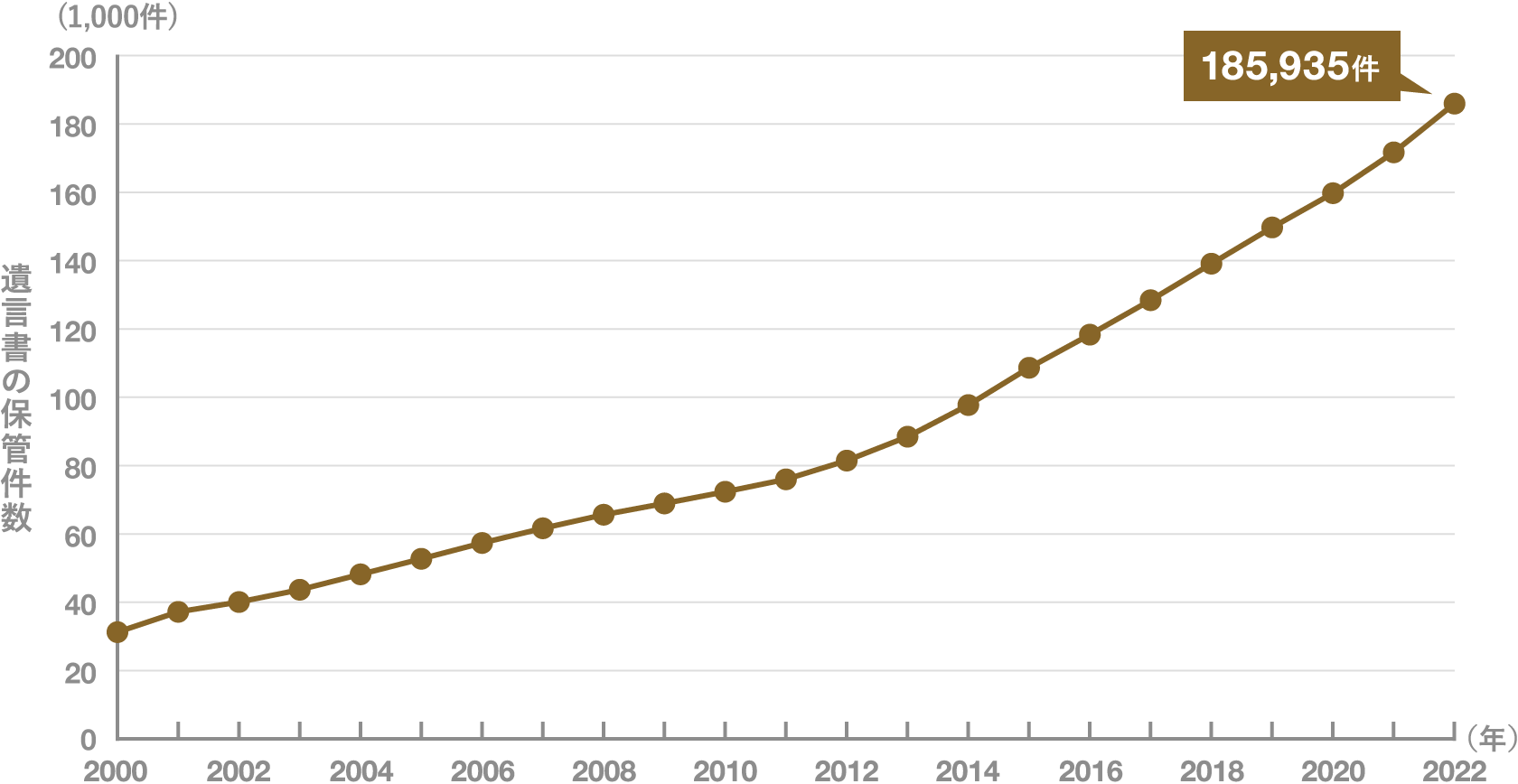

信託銀行による「遺言書の保管件数」は、増加傾向です。

信託協会『遺言関連業務取扱状況』より三菱UFJモルガン・スタンレー証券がグラフ化