債券と株式の違いとは?リスクやリターン、銘柄の選び方などをわかりやすく解説

2025/3/7

債券や株式は、資産運用の主な投資先として知られる金融商品です。この2つには、発行体や満期の有無、リスク・リターンの大きさなどさまざまな違いがあり、投資の際はそれぞれの特徴をよく理解しておく必要があります。

この記事では、債券と株式の違いや選び方、購入方法についてわかりやすく解説します。

債券と株式の基礎知識

まず、債券と株式それぞれの仕組みや主な特徴について学んでいきましょう。

債券とは

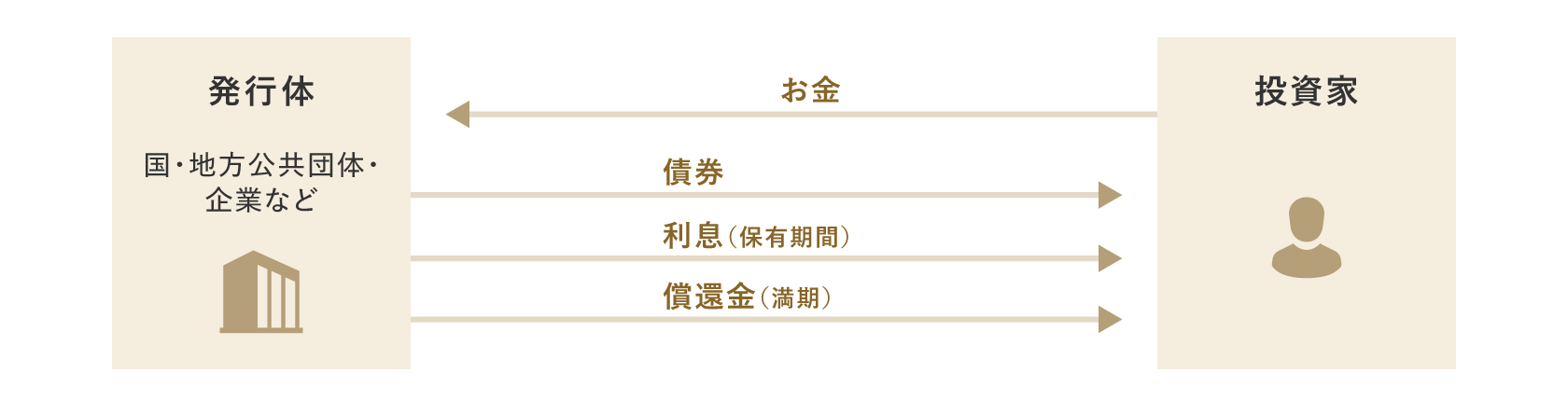

債券とは、国や地方公共団体、政府関係機関、企業などが資金調達のために投資家からお金を借り入れるときに発行する有価証券です。

債券には一般的に満期が定められており、発行体が債務不履行などに陥らない限り、満期日に資金が「償還金」として戻ってくる仕組みです。

満期までの保有期間中は、あらかじめ決められた利率のもと「クーポン」と呼ばれる利息を受取ることができます。投資家は、満期を迎える前に売却することも可能ですが、その場合は金利の動向などによって元本割れを起こす場合があります。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券で

資産運用をはじめる

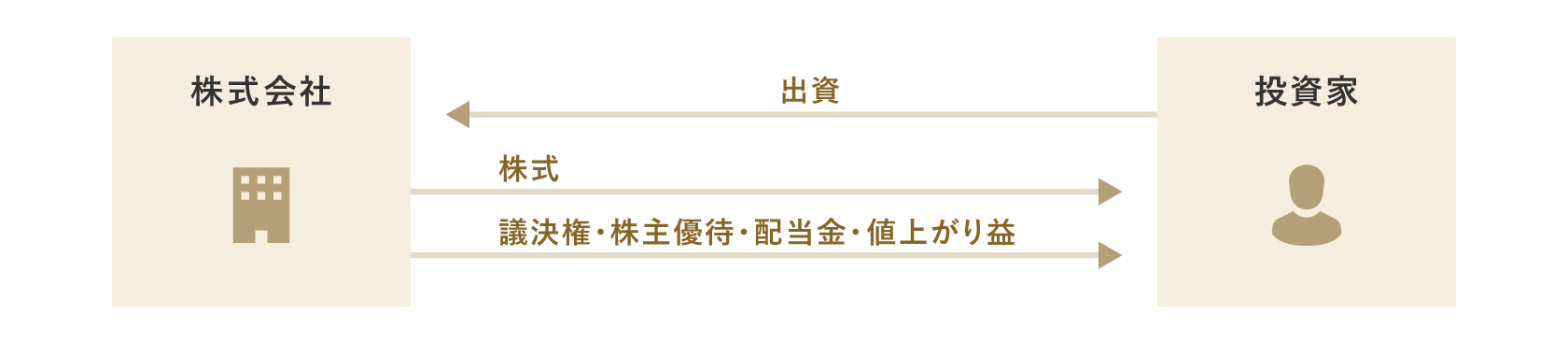

株式とは

株式とは、株式会社が資金調達を行うために発行する有価証券です。投資家は出資を行うことでその会社の「株主」となり、企業の経営に関わったり、企業の成長による恩恵を受けたりできます。

株主になる具体的なメリットとして、下記のような例が挙げられます。

- 株式の保有割合に応じて株主総会の議決権を得られる

- 株主優待を受けられる

- 配当金を得られる

- 株価の上昇による値上がり益を期待できる

また、株式は「企業側に返済の義務がない」ということも大きな特徴です。そのため、万が一投資した企業が破綻した場合、出資した元本が戻ってこない可能性もあります。

債券と株式の違い

債券と株式には、発行体や投資資金の取扱い、満期の有無などさまざまな違いがあります。ここからは、項目ごとの違いについてくわしく確認していきましょう。

| 債券 | 株式 | |

|---|---|---|

| 発行体 | 国や地方公共団体・政府関係機関・事業会社・金融機関など | 株式会社 |

| 投資資金の取り扱い | 発行体にとっては「負債」 | 発行した企業にとっては資本金 |

| 満期 |

|

なし |

| 得られる収益の種類 |

|

|

| 値動き | 比較的安定している | 大きく変動することがある |

| リスクの高さ | 株式より低い | 債券より高い |

| リターンの期待値 | 株式より低い | 債券より高い |

| 流動性 | 株式より低い | 債券より高い |

| 優待 | なし | あり(企業による) |

発行体

債券は国や地方公共団体、政府関係機関、企業などさまざまな組織が発行することができます。例えば、国が発行する債券を「国債」、地方自治体が発行する債券を「地方債」、企業が発行する債券を「社債」と呼ぶなど、どの組織が発行するかによって名称が異なることが特徴です。

一方、株式を発行できるのは株式会社に限定されており、合資会社や合同会社など異なる会社形態の企業が発行することはできません。なお、株式会社には上場会社と非上場会社がありますが、いずれの会社も株式を発行します。

投資資金の取扱い

債券は、投資家が発行体へお金を貸し出したことを証明する有価証券です。そのため、発行体は債券によって調達した資金を「負債」として取扱い、満期が到来したときに投資家へ返済する義務があります。

一方、株式は投資家が企業へ出資したことを示す有価証券です。投資家は企業へお金を貸し出したのではなく提供したこととなるため、株式によって調達した資金は「資本」として取扱われます。したがって、企業はその資金を投資家へ返済する義務はありません。

満期の有無

債券には、一般的に満期が定められています。発行体の経営状況が悪化するなど債務不履行などに陥らない限り、満期を迎えたときに元本が償還金として戻ってくる仕組みです。

債券は基本的に満期まで保有することを前提としているものの、途中で売却することも認められています。ただし、売却する際の債券価格によっては損失が生じる可能性があったり、債券の種類によっては直前に受取った利子相当額が差し引かれたりすることもあるため注意が必要です。

一方、株式には債券のような満期は定められていません。そのため、買い手がいれば自由なタイミングでいつでも売却できます。

しかし、株価が購入時よりも下落していれば売却によって損失が生じてしまうため、売却の際は株価の値動きによく注視する必要があります。

得られる収益の種類

債券は、満期までの保有期間中に定期的に利息(クーポン)を受取ることができます。債券の利率は発行体や満期までの期間によって異なっており、発行の際にあらかじめ定められていることが一般的です。

例えば、年利2%の債券を100万円で購入した場合、年間2万円(税引前)の利息を受取れる計算です。

一方、株式は銘柄によって配当金や株主優待を受けることができます。配当金は「1株あたり〇〇円」という形で出され、投資家は保有株数に応じて企業の利益を受取れる仕組みです。

また、債券と株式は、どちらも購入時より高い価格で売却することで「売却益」を得ることができます。

値動き

債券価格は、主に金利の動向による影響を受けながら日々変動しています。債券価格と金利は反比例の関係にあり、金利が上がると債券価格が下がり、金利が下がると債券価格が上がる仕組みです。

ただし、債券は「満期になると償還金が戻ってくる」という性質上、その値動きは比較的安定している傾向にあります。

一方、株価はより多くの要因によって変動します。具体的には、企業の業績や将来の見通し、景気動向、為替相場の変動、政治的な出来事などです。値動きの幅は債券に比べて大きくなりやすく、1日の間に大きく価格が変動するケースも珍しくありません。

リスクの高さとリターンの期待値

債券はあらかじめ決められた利率のもと利息が支払われることに加えて、債務不履行などがない限り満期時には元本が戻ってくるため、比較的低リスクで運用できる金融商品として知られています。その分、リターンも小さくなる傾向にあり、ローリスク・ローリターンの金融商品といえます。

反対に、株式は債券のような満期がないことに加えて、値動きの幅も大きいことから、リスクの高い投資先です。その分、株価が大きく値上がりしたタイミングで売却すれば、まとまったリターンを得られることがあり、ハイリスク・ハイリターンの特徴があります。

優待の有無

株式の中には、「株主優待制度」を実施している銘柄があります。優待の内容は、「自社商品がもらえる」、「自社サービスの割引券がもらえる」などさまざまです。

例えば、ギフト券や図書券、お米券などを株主優待としてプレゼントしている企業もあり、株主優待を楽しみに投資している人も少なくありません。

一方、債券には株式のような優待制度はなく、利息収入と売買による利益がリターンの中心となります。

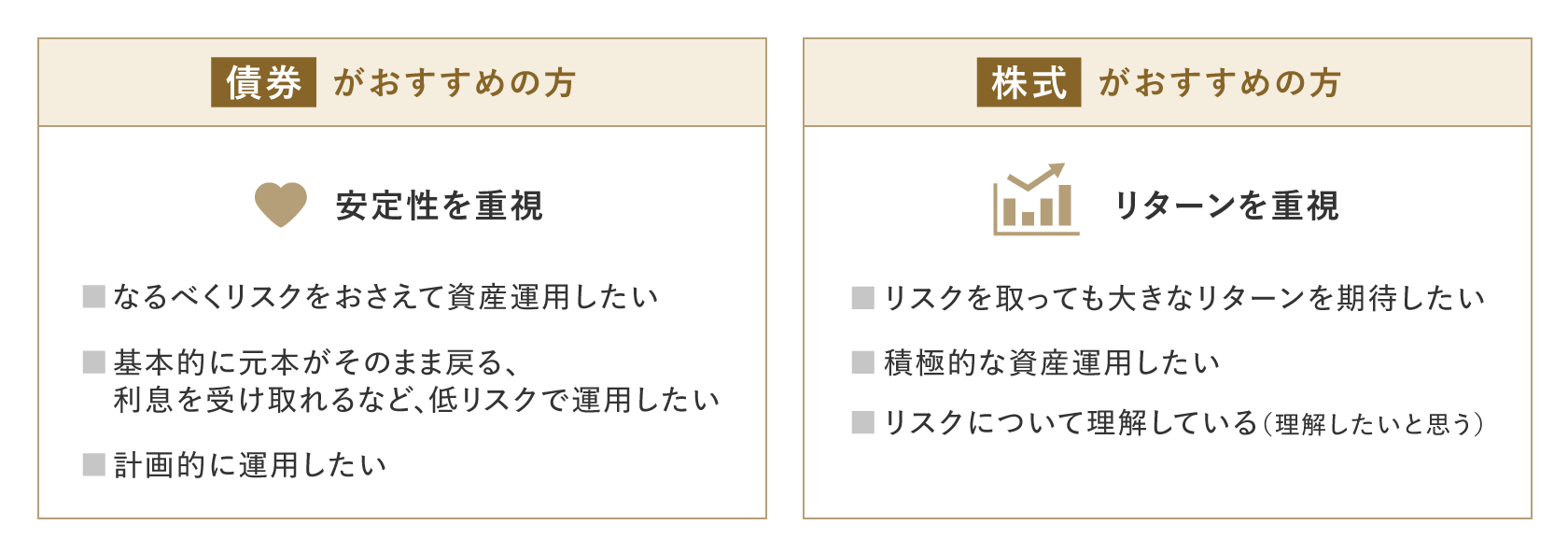

債券と株式のどちらを選ぶべき?

債券と株式には多くの違いがありますが、投資の際はどちらを選べばよいのでしょうか。ここでは、債券と株式について、それぞれおすすめの方の特徴を紹介していきます。

債券がおすすめの方

なるべくリスクを抑えて資産運用をしたい方は、債券への投資が向いています。

債券は債務不履行などが起きない限り、満期を迎えたときに元本がそのまま戻ってくることが大きな特徴です。そのため、安定性を重視する方にとっては、低リスクで運用できることが魅力の投資先といえます。

また、債券は、保有期間中にあらかじめ決められた利率に基づいて利息を受取れることも特徴です。運用期間中の利回りの見通しがつきやすいため、計画的な運用に取組みたい方にも向いているといえます。

株式がおすすめの方

リスクを取りながらリターンを狙いたい方には、株式への投資が向いています。

株式は債券のように満期や利率が定められておらず、値動きの幅も大きいことから、債券に比べてリスクが高いことが特徴です。その分、株価の値動きによっては大きなリターンを得られることがあります。

例えば、将来性が期待できる企業の株式に投資し、その企業の業績向上に伴い株価が上昇したタイミングで売却すれば、大きな利益を得られるケースが挙げられます。

リスクの大きさについては十分理解しておく必要があるものの、積極的な資産運用を希望する方は株式への投資を検討してみるとよいでしょう。

債券と株式の両方併せ持つ選択肢も

債券と株式はどちらか一方だけではなく、両方を併せ持つこともひとつの方法です。

債券価格と株価は、経済情勢や金利の動向によって相反する値動きをする性質があります。そのため、「株式で損失が出たときに債券の利益でカバーする」など、分散投資の効果を得られる期待があります。

また、ローリスク・ローリターンの債券と、ハイリスク・ハイリターンの株式を併せ持つことで、お互いの特徴を補完し合えることも大きなメリットです。株式で収益を狙いつつ、債券で安定的に運用できるため、「リスクとリターンのどちらも重視したい」という方は、2つに分散投資することが向いているといえます。

債券と株式の選び方

債券と株式には多くの銘柄があり、投資先に悩むケースも少なくありません。ここからは、債券と株式の銘柄の選び方について紹介します。

債券を選ぶポイント

債券の投資先を選ぶ際は、主に下記のようなポイントを比較しましょう。

- 国や地域

- 発行体

- 償還期日

- 利率

- 格付け

債券は満期日に元本が戻ってくる特徴があるものの、発行体が債務不履行になった場合は、元本割れを引き起こす可能性があります。銘柄を選ぶ際は、「発行体の財務状況に問題がないか」、「格付けはどれくらいか」といったことを確認することが大切です。

また、利率は「高ければいい」というわけではありません。利率の高い債券ほど、発行体の信用力が低い場合があるためです。

利率を比較する際は、あわせて発行体の信用力や格付けについてもチェックするようにしましょう。

株式を選ぶポイント

株式投資の銘柄を選ぶ際は、主に下記のようなポイントが比較対象になります。

- 業績の推移

- 財務状況

- 今後の見通し

- 株価

- 株主優待や配当金の有無

株式は、投資先の企業が破綻してしまうと投資した資金がゼロになってしまうリスクがあります。なるべくリスクを抑えるためには、企業の業績の推移や財務状況、今後の見通しなどをしっかりと分析することが大切です。

ただし、上場企業には多くの銘柄があり、「どうやって絞ればいいかわからない」ということもあるでしょう。その場合は、普段から愛用している製品のメーカーや、応援したい企業、気になる新製品を発表した企業など、身近なところから選んでみるのもよいかもしれません。

債券と株式の購入方法

債券と株式は、いずれも金融機関を通じて購入手続を行います。ここからは、それぞれの購入手続の流れについて確認していきましょう。

債券の購入手順

債券の購入手続は、主に下記の流れに沿って行います。

- 銘柄を選ぶ

- 交付書面を確認する

- 購入金額を指定する

- 発注する

債券は比較的低リスクで運用できるものの、元本割れのリスクがゼロではありません。そのため、債券へ投資する際は、契約にあたっての注意事項を記載した契約締結前交付書面や目論見書が交付され、リスクや注意点の説明が行われます。

不明点や疑問点がある場合は、必ず金融機関へ確認したうえで購入手続を行うようにしましょう。

株式の購入手順

株式の購入手続は、主に下記の流れに沿って行います。

- 銘柄を選ぶ

- 注文方法や投資金額を指定する

- 発注する

株式の買付けには、「成行注文」や「指値注文」など複数の注文方法があります。成行注文は売買の価格を指定せずに注文する方法、指値注文は売買の価格を指定して注文する方法です。

購入手続を行う際は、自分の意向や株式市場の動向を見ながら、それに合った注文方法を選ぶようにしましょう。

まとめ

債券と株式には発行体や満期の有無など多くの違いがあり、リスク・リターンの大きさも異なります。投資の際はそれぞれの特徴をよく理解して、自分の投資意向に合ったものを選ぶことが大切です。

なお、その際は債券と株式のいずれか一方だけに投資するのではなく、両方を併せ持つことも検討してみるとよいでしょう。

よくある質問

ここでは、債券と株式の違いについてよくある質問に回答いたします。

債券と株式どちらがリスク高い?

債券と株式では、株式の方がよりリスクが高い傾向にあります。株式には債券のような満期や利率が定められておらず、企業の経営状況などによっては投資した元本が割れてしまうリスクがあります。ただし、その分大きなリターンを期待できることが特徴です。

債券と株式の値動きには相関性がある?

債券と株式の値動きは逆相関にあるといわれており、反対の値動きをすることが一般的です。例えば、株式市場が上昇するときは債券市場が下落し、債券市場が上昇するときは株式市場が下落する仕組みです。そのため、債券と株式を併せ持つことで双方の値動きを補完し合う効果が期待できます。

椿 慧理(つばきえり)

椿 慧理(つばきえり)

新卒後に入行した銀行で10年間勤務。個人・法人営業として投資信託や債券、保険商品など幅広い金融商品の提案・販売を務める。現在は銀行での営業経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。「誰にでもわかりやすい記事を」をモットーに金融商品に関する記事を執筆している。

【保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者

本サイトの記事は情報提供を目的としており、商品申込等の勧誘目的で作成したものではありません。

また、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

記事の情報は当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではありません。

記事は外部有識者の方等に執筆いただいておりますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、記事の内容は、予告なしに変更することがあります。