ESG Stories

ウェルビーイングとは。日本の課題。

金融機関、特に三菱UFJモルガン・スタンレー証券に

期待していること。

2023年11月30日

当社は、「社員の幸せ」は持続的成長のための重要な要素であると考え、従来より、社員のエンゲージメントや健康経営の推進などより良い職場環境づくりに取り組んできました。 こうした「社員の幸せ」と企業の成長の連関について研究していらっしゃるのが、慶應義塾大学大学院の前野隆司教授です。前野教授が提唱する「ウェルビーイング(well-being)経営」は、 企業と社会のサステナビリティ向上を追求するという点で、当社が取り組んでいる「ESG」とも密接につながっています。「社員の幸せ」がどのように企業のサステナビリティを向上させ、 どのように顧客の幸せ、社会の幸せにつながっていくのか、前野教授にお話を伺いました。

はじめに

近年、ウェルビーイングという単語をよく聴くようになった。後で詳しく述べるが、ウェルビーイングとは、健康、幸せ、体と心の良い状態という意味である。 また、ウェルビーイング経営や幸福経営という言葉もよく耳にするようになった。ウェルビーイング経営・幸福経営とは、従業員の健康と幸福を考慮した経営という意味である。 では、どのようにすればウェルビーイング経営・幸福経営を実現できるのであろうか。 本項では、まず、ウェルビーイングの定義について述べたのちに、健康経営、働き方改革、人的資本経営とウェルビーイング経営との関係について述べる。 また、幸福度を高める方法や、企業に期待することについても述べる。

ウェルビーイングの定義

ウェルビーイング(well-being)という単語は、1946年にWHOの憲章の中の健康の定義の中で使われたのが最初と言われている。

設立者の一人である施思明(スーミン・スー)の提案によるものであった。健康の定義とは、

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”である。

日本語に訳すと、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない(平成26年版厚生労働白書))」となる。

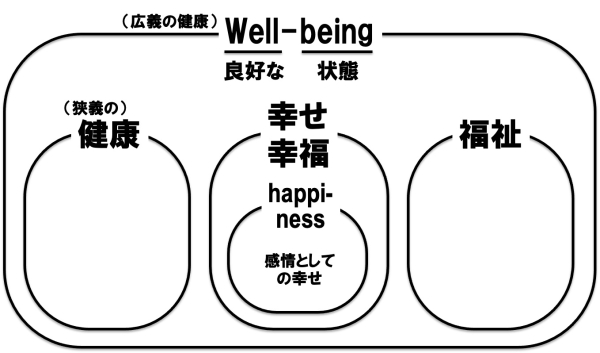

ここではwell-beingは「良好な状態」と訳されている。確かに、wellは良好、beingは状態という意味であるから、読んで字の如く、良好な状態という訳はしっくりくる。

なお、公益社団法人日本WHO協会の「仮訳」では「満たされた状態」と訳されているが、「良好な状態」の方が直訳的であろう。

また、well-beingを英和辞典で引くと、「健康、幸せ、福祉」とある。つまり、先ほどのWHOの定義にもあったように、

well-beingは、身体的に良好な状態である狭義の健康、精神的に良好な状態である幸せ・幸福、社会的に良好な状態のための活動である福利・福祉を包含する概念である。

近年、日本では幸せという意味で使われることが増えてきたが、より広い意味を持つ単語だというべきだろう。

さて、幸せを英訳するとhappinessであると考える人もいるであろう。しかし、ハピネスは短期的な感情を表す用語なので、幸せと訳すよりも

「楽しくうれしく笑顔の状態」と訳す方が適切だろう。もちろん、「お昼ご飯が美味しくて幸せな気分」というときには幸せをハッピーと同義で用いるが、

「私の人生は辛いことも苦しいこともあったが総じて幸せだったなあ」としみじみ言うときには感情的にハッピーそうな笑顔はしていない。

つまり、ハピネスは短期間だけ持続する感情を表す用語であるのに対し、幸せは持続的な心の良い状態も表す守備範囲の広い単語というべきだろう。

図1 Well-being、幸せ・幸福、happinessの関係

健康経営、働き方改革、人的資本経営との関係

まず気になるのは、ウェルビーイング経営・幸福経営と、健康経営、働き方改革、人的資本経営との関係である。ウェルビーイングは健康という意味もあるから、ウェルビーイング経営は健康経営と同義語だろうか。

健康経営について書かれた経済産業省のホームページによると、

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。 企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

とある。働き方改革は、厚生労働省のホームページによると、

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。 こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。 「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

とある。また、人的資本経営は、経済産業省のホームページに、

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

健康経営は従業員の活力や生産性の向上、働き方改革は従業員の意欲・能力の発揮、人的資本経営は従業員の価値を最大限に引き出すことが、それぞれ謳われている。

ESGとウェルビーイングの関係についても考えてみよう。ESG(環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉)のそれぞれが高まることは、 人と社会のウェルビーイングが高まることであるので、企業が長期的に成長するために、経営においてESGおよびウェルビーイングの観点が必要だというべきであろう。 同様に、SDGsも人と社会のウェルビーイングのためのものであるので、これからの社会にとって大切な考え方であると言えよう。

では、企業経営とウェルビーイングは、具体的にどのような関係にあるのだろうか。

オックスフォード大学とハーバード大学の共同研究によると、企業価値(Firm value)、株式市場のパフォーマンス(Return on assets)、 収益性(Profits)と従業員のウェルビーイング(Company wellbeing)は比例関係にある。つまり、従業員のウェルビーイングが高い会社は従業員の活力・意欲・能力が最大限に引き出された結果として、 生産性、企業価値、収益性などが高いと考えられる。

また、幸福度の高い従業員は、低い従業員よりも、創造性が3倍、生産性が1.3倍高く、離職率、欠勤率が低いという研究結果もある。

これらより、幸福経営・ウェルビーイング経営を行うことが、健康経営、働き方改革、人的資本経営につながることは自明と言えよう。 欧米に比べて遅れをとっている感のある日本も、今後、ウェルビーイング経営を推進していくことが急務である。

企業でウェルビーイングを高めるためには

ウェルビーイングに強く影響するのは、やりがいとつながりである。

まず、やりがいを感じながら働いている人はウェルビーイングが高い。一方、やらされ感を感じながら、やる気がない、やりたくない、という状態で働いている状態は不幸である。

やりがいを感じるためには、従業員が仕事を自分ごと化して主体的に働くこと、各人に権限を委譲して自分ごと化を促すこと、

単純作業も改善提案などを通して創造的な仕事のしかたに変えること、エンカレッジや感謝の声かけをして自己有用感を高めること、などが考えられる。

いかにして一人一人の従業員が主体的に働けるかを考えることが、管理職や経営者の行うべきことであると言えよう。

ふたつめは、つながりである。つながりのない状態とは、孤独感を感じる状態である。「一人ぼっちで寂しいなあ」「仕事で役に立てていると感じられないなあ」

「自分はこの職場にいる意味があるのだろうか」などと考える状態は不幸である。よって、コミュニケーションを活性化して、心理的に安全な状態で、なんでも話せる風土づくりを行うことが大切である。

先ほど述べたエンカレッジや感謝の声かけも、人間関係の醸成に寄与する。1on1ミーティングで職場の活性化を行っている職場も増えているが、誤った1on1ミーティングを行っている場合が少なくないように感じる。

コーチングやカウンセリングの1on1では、コーチやカウンセラーは傾聴に徹し、決して助言はしない。あくまで本人の心の中にあるものを、本人が話せるようになることを促すのである。

誤った1on1ミーティングに書かれている書籍には話すことが無くなったら業務連絡をしてもいいと書かれているが、そうではなく、心の内面、特に、悩んでいることや、引っかかっていること、

本当は言いたいけれども言えないでいること、自分でも気付いていないトラウマなどを引き出すことに徹するべきなのである。元気な声で目を見て挨拶することもウェルビーイングの向上に寄与することが知られている。

以上のように、やりがいとつながりを促すためにできることはたくさんある。ぜひ皆さんの職場でも試みてみていただきたい。

おわりに

まず、ウェルビーイングの定義について述べたのちに、健康経営、働き方改革、人的資本経営、ESG、SDGsとウェルビーイングとの関係について述べた。

また、幸福度(やりがいとつながり)を高める方法についても述べた。金融機関は、お金を媒介にして顧客のウェルビーイングを高める機関である。従業員のやりがいとつながり、

顧客のやりがいとつながりを醸成することによって、従業員と顧客のウェルビーイングを高めていただきたい。この記事のどこかが皆さんのためのヒントになり、

ウェルビーイングを第一に考えた経営や働き方がさらに広がっていくことを願ってやまない。

PDF版はこちら[![]() ]

]

前野 隆司先生

前野隆司(まえのたかし) 1984年東京工業大学卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。 慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼務。2024年4月より武蔵野大学ウェルビーイング学部長兼任予定。博士(工学)。 著書に、『ウェルビーイング』(2022年)、『ディストピア禍の新・幸福論』(2022年)、『『幸せのメカニズム』(2014年)など多数。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 取締役社長 兼 CEO

小林 真

ウェルビーイング経営とは「社員を幸せにする」経営

~「ESGといえばMUMSS」をめざして~

ウェルビーイング経営とは、お客さまのウェルビーイングを高めるためにも、社員の幸福感の追求とエンゲージメント向上を連動させた取り組みであり、端的に言えば「社員を幸せにする」経営だと、私は考えています。

前野先生も指摘していらっしゃるように、ウェルビーイングの学術的研究では、幸福度が高い社員は創造性、生産性が高く、売り上げも高くなることが示されています。

加えて、ある機関投資家アンケート調査によれば、投資家の61%が、投資先として「従業員が幸せに働いているか」を重要視すると回答しています。

すなわち、社員が幸せになることは、お客さまからも投資家からも選ばれる企業になるということであり、企業の持続的な成長にとって「社員の幸せ」は必須であると考えています。

当社はこれまでも持続可能な環境・社会の実現に貢献してまいりましたが、その取り組みを強化しESG経営に邁進することが、自社の持続的成長と社員の幸せの増大につながるものと確信しています。

今、私たちは、本業を通じてESGに取り組み、ステークホルダーの皆さまと強固な信頼を築いていくことになお一層、力を入れているところです。

幸いにも、その取り組みはお客さまや社会からのご支持をいただき、その中で、新たなお客さま、新たな事業機会との出会いも生まれています。

そして、お客さまのご支持や新たなお客さまとの出会いは、社員の幸せをより大きなものにしています。

そこにあるのは、当社のESGへの取り組みが新たな価値を創造し、その価値創造をお客さまや社会が支持してくださることで、

ESGへの取り組みがさらに拡大、進化していくという好循環です。この好循環は、持続可能な環境・社会の実現に貢献し、お客さまにも経済的価値をお届けするだけでなく、

社員の幸せにもつながっています。まさに、お客さまよし、社会よし、社員よしの「三方よし」が実現されているといえます。

当社は、お客さま、社会、社員の幸せを後押ししていくためにも、ESG経営の推進を通じ持続的価値の創造に取り組んでまいります。

そして、「ESGといえばMUMSS※」と想起していただけるような、お客さまや社会から信頼される証券会社をめざしてチャレンジを続けてまいります。

※MUMSS:三菱UFJモルガン・スタンレー証券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)の略称

関連記事