株価が暴落したらどうすればいい?3つのNG行動と備える方法を解説

2025/3/27

株価は日々変動しており、ある日突然暴落することもあります。株価が暴落した際に慌てないためには、日頃から対処法を考えておくことが重要です。あらかじめ対策を講じておけば、いざというときに冷静な対応が可能となります。

この記事では、株価が暴落したときの対処法とやってはいけないこと、日常的な備えについて解説します。

株価暴落はなぜ起こる?

株価暴落は、市場に上場しているほとんどの銘柄が大きく値を下げる現象です。一般的に、株価は企業業績や景気動向に沿って変動しますが、何らかのきっかけで大量の売り注文が出て、それに見合う買い手がつかない状況になると急激に下落します。

株価変動の主な要因は以下のとおりです。

- 企業の業績や成長性

- 景気や金利の動向

- 為替相場の変動

- 国際情勢や政治的要因

- 自然災害や重大事故

特に暴落時には、最初の売りをきっかけに投資家の不安心理が高まり、さらなる売りを誘発します。この「売りが売りを呼ぶ」連鎖的な動きによって、株価の下落が加速度的に進行していくのです。

また、災害や事故の発生時には、企業活動への直接的な影響や、将来の業績悪化を懸念した投資家の売り行動により、株価が急落する場合があります。

株価暴落時にやってはいけないこと

思いがけず株価が暴落し、資産が目減りすると精神的に動揺する方も多いでしょう。しかし、そのようなときこそ冷静になることが求められ、以下のような行動は避けるべきとされています。

狼狽売り

「狼狽売り」とは株価の急落に動揺して冷静な判断ができなくなり、パニック状態で持ち株を売却してしまう行動を指します。

狼狽売りを避けるべき理由は、売却のタイミングを誤りやすい点にあります。株価が急落したあとは、数ヶ月から数年で回復するケースが一般的です。一時の感情で売却してしまうと、その後の株価上昇の機会を逃し、損失を確定させてしまう可能性が高くなります。

株価が急落した場合は一呼吸置き、冷静に状況を分析する必要があります。あらかじめ決めていた投資計画や損切りルールに基づいて、感情的にならずに判断しましょう。

積立投資をやめる・金額を下げる

積立投資は長期的な資産形成を目指す投資手法であり、株価が暴落したとしても、中断したり金額を減らしたりすることは得策とはいえません。

積立投資の特徴は、定期的に一定額を投資することで、購入価格を平均化できる「ドル・コスト平均法」の効果が期待できる点にあります。そのため、株価が下がったときは同じ投資金額でより多くの株式を購入できるタイミングと捉えられるのです。

市場の短期的な値動きにとらわれず、コツコツ同じ金額で積立を続けていく姿勢が安定的な資産形成につながります。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券で

資産運用をはじめる

株価暴落時にできること

株価が暴落した場合の対応は、値下がりの原因や投資の目的によって異なります。ここでは、4つの選択肢を紹介します。

動かず様子を見る

株価暴落時に真っ先に検討したい選択肢が「動かずに様子を見る」という対応です。特に長期投資を前提としている場合、突発的な株価の下落に過度に反応する必要はありません。株価の下落は一時的な現象であり、経済は長期的には成長する傾向といわれているためです。

特に投資初心者は、暴落時の短期的な売買で利益を得ようとするのは危険です。底値の見極めは、経験豊富な投資家でも難しい判断です。また、売却のタイミングを誤ると、かえって損失を確定させてしまうことにつながります。

冷静に保有を継続すると、長期的には市場の回復によって利益を得られる可能性があります。

買い増しする

株価暴落時は、優良企業の株式を割安な価格で購入できる機会とも捉えられます。長期的な値上がり益を期待して、保有している銘柄を買い増しすることも選択肢の一つです。

保有している銘柄の株価が下がったときに、さらに買い増しする方法は「ナンピン買い」と呼ばれ、平均取得単価を下げる効果があります。例えば、1万円で購入した株式が7,000円まで下落した際に同数量を買い増すと、平均取得単価は8,500円となります。

ただし、買い増しには慎重な判断が必要です。企業の財務状況や成長性を十分に分析し、一時的な下落なのか、他に問題があるのかを見極めましょう。

売却する

短期での利益確定を目指している場合や、暴落が長期化する可能性が高いと判断される場合は、売却が視野に入ってきます。ただし、株価暴落時の売却は、事前に定めた投資方針や損切りルールに基づいた判断が必要です。

損失を抱えたままやむを得ず保有を続ける「塩漬け」状態は資金が長期間固定化され、他の投資機会を逃す恐れがあります。また、回復の見込みが低い銘柄を抱え続けると、さらなる損失となる可能性もあります。

損失の確定には心理的なダメージを伴いますが、時には売却による損失確定が長期的に見て賢明な判断となる場合もあるでしょう。

買い増し・売却は分散する方法もある

株価暴落時の売買は一括ではなく、複数回に分ける方法もあります。これは「時間分散」と呼ばれる手法で、市場の急激な変動リスクを抑える効果が期待できます。

例えば、売却する場合は資産を3回から4回に分けて段階的に売ると、最悪のタイミングの回避が可能です。同様に、買い増しの場合も資金を分割して投資すると、平均取得単価を平準化できます。

この方法のメリットは、その後の相場の変動による大きな損失を防止できる点です。特に、相場の先行きが不透明な暴落時には、有効な方法といえます。

過去の株価暴落を振り返る

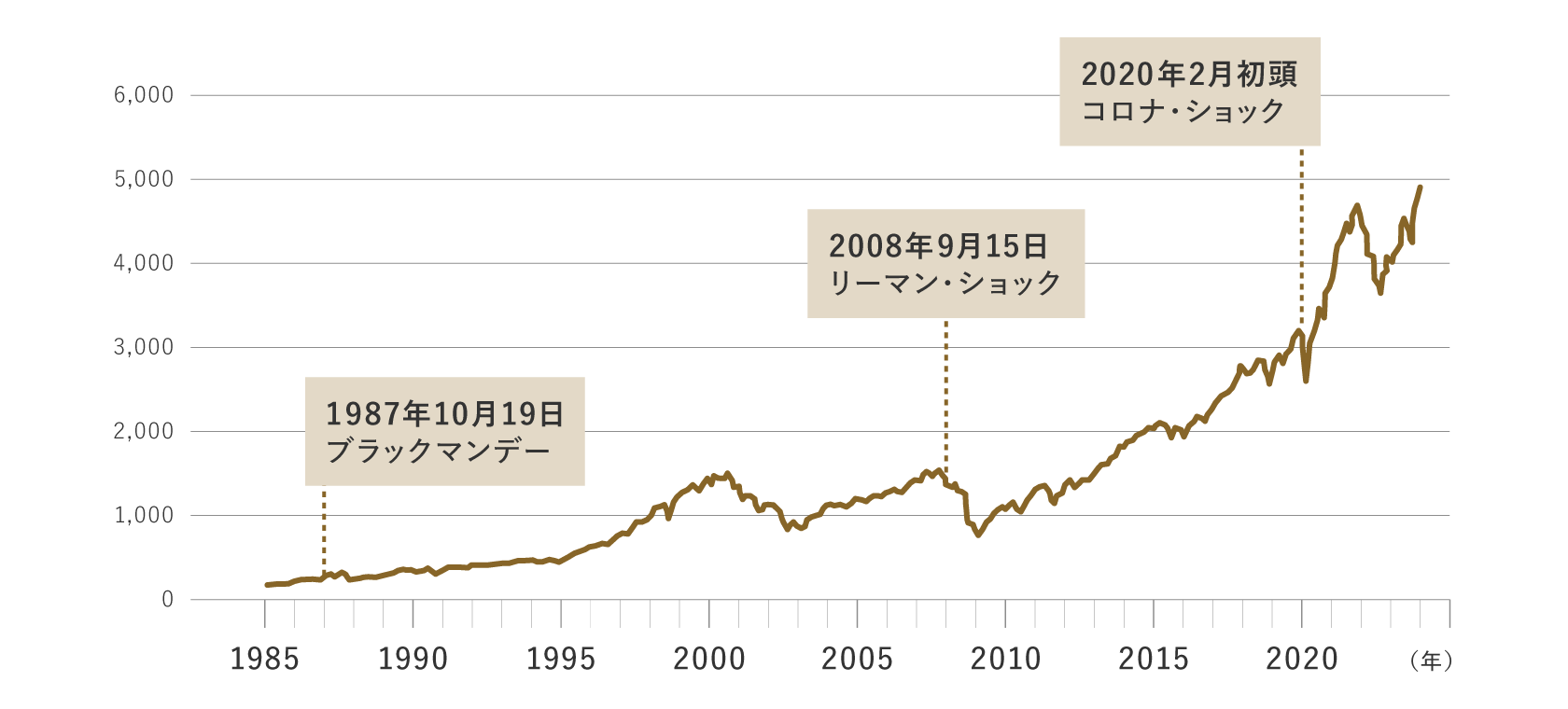

過去に起こった市場の暴落を知っておくと、暴落時に起こる事象を想定し、冷静な判断ができるようになるでしょう。ここでは、3つの大暴落を振り返ります。以下は1985~2024年のS&P500の推移を表すチャートで、紹介する3つの暴落時の株価の値動きが確認できます。

ブラックマンデー

1987年10月19日月曜日、ニューヨーク証券取引所で発生した大暴落は「ブラックマンデー」と呼ばれ、世界中の株式市場に大きな影響を与えました。この日、ダウ平均株価は過去最大となる22.6%も下落し、連鎖的に日経平均株価も約15%下落しました。

主な要因の一つとして、コンピューター・プログラム取引の普及による自動売買の連鎖反応と、米国の貿易赤字拡大への懸念があると考えられています。しかし、各国の中央銀行が協調して金融緩和を実施したことで、市場は比較的早期に回復しました。

この経験から、プログラム取引への規制強化や、株価急落時の取引停止制度(サーキットブレーカー)が導入されました。

リーマン・ショック

2008年9月15日、米国の投資銀行大手であるリーマン・ブラザーズが破綻し、世界的な金融危機が発生しました。サブプライムローン問題に端を発したこの危機で、ダウ平均株価は同年9月29日には1日で777.68ポイントの下落を記録しました。

その後も株価の下落は世界中に連鎖的に広がりました。日本でも日経平均株価が過去最安値を更新し、企業の倒産や派遣切りといった深刻な影響が数年にわたって続きました。

市場の回復には約5年を要し、日経平均株価も2013年になってようやく14,000円台を回復したのです。

コロナ・ショック

2020年初頭、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、グローバル株式市場は急激に暴落しました。2月から3月にかけて、米国のナスダック総合指数とS&P500も30%前後下落する事態となったのです。さらに日経平均株価は約1ヵ月半で約7,000円下落し、3月16日には一時1万7,000円を割り込みました。

しかし、各国政府による大規模な金融緩和策や財政出動により、株式市場は予想以上の早さで回復し、特にIT関連企業の株価は、リモートワークの普及などデジタル化の加速を追い風に急上昇しました。

株価暴落時に確認したい指標

株価の暴落のような相場急変時の投資判断を補助するためにVIX指数のような指標があります。ただし、指標だけを判断材料にするのではなく、チャートなどと組み合わせて総合的に判断することで確度は高められるでしょう。ここでは、株価暴落時に確認したい指標を紹介します。

トレンド読解から予測まで「チャート活用ガイド」VIX指数(恐怖指数)

VIX(Volatility Index)指数は、米国の大手企業500社の株価をもとに算出される「S&P500株価指数」の今後30日間の予想変動率を反映する指標です。金融市場において変動リスクが高い状態には警戒が必要です。VIX指数は、将来の不確実性や投資家のリスクへの警戒意識が高まると急激に変動するため、「恐怖指数」とも呼ばれています。

一般的にVIX指数が20を超えると市場の不安心理が高まっている状態とされ、30を超えると強い警戒感が示されている状況と考えられます。2008年のリーマンショック時には、VIX指数が80を超える水準まで上昇しました。

日経平均VI

日経平均VI(Volatility Index)は日本版の恐怖指数とも呼ばれ、日経平均株価の今後1ヵ月間の予想変動率を反映する指標です。この指標は、投資家の不安心理を数値化したもので、数値が高いほど市場参加者の不安が強まっている状態を示します。

通常は20以下で推移するケースが多く、30を超えると市場の不安感が強まっている状態とされています。40を超えると極度の警戒感が広がっている状況です。2020年のコロナ・ショックでは60を超える水準まで上昇し、市場が強い混乱状態にあったことを示しました。

信用評価損益率

信用評価損益率は、信用取引をしている投資家の含み損益を示す指標です。信用取引とは、証券会社から株式やお金を借りて売買する取引方法で、手法によっては相場の上昇だけでなく下落でも利益を得ることができます。

通常、信用評価損益率は0%から-20%の範囲で推移し、相場の天井や底を探る目安として活用されています。一般的に、この数値が-20%近くまで下がると市場の底値圏、逆に0%に近づくと天井圏に達したと判断されます。まれにプラスになるケースもありますが、その場合は市場の過熱感を示しており、大幅な下落が予測されます。

株価暴落に備える方法

株式投資をしていると、株価暴落に遭遇する可能性は誰にでもあります。そうなったときに慌てないための日常的な備えについて解説します。

投資は余剰資金で行う

投資に回すお金を余剰資金の範囲に限定するのは、基本のルールです。なぜなら、生活資金まで投資に回していると、株価暴落により損失が発生した際に、日常生活に支障をきたす恐れがあるためです。

例えば、毎月の収入から生活費、保険料、貯蓄などを引いた残りの10~20%程度を投資に回すといった、具体的な配分を決めておくと良いでしょう。

このように余剰資金での投資を徹底すると、仮に一時的な損失が発生しても生活に支障がなく、投資も無理なく継続できます。

リスクの低い資産に投資

株式投資に取組む場合に心がけたいことは、リスクの低い資産との分散投資です。株式のような値動きの大きい資産だけを保有していると、株価暴落時に資産が大きく目減りしてしまう恐れがあります。

例えば、現金や定期預金、国債などのリスクの低い資産を一定の割合で保有しておくと、株価暴落時の影響を緩和できます。

このように資産を分散しておくことで、市場の急激な変動に対する備えができ、より安定的な資産運用が可能になります。ただし、最適な配分は年齢や投資目的によって異なりますので、自身の状況に応じて検討しましょう。

損切りルールを決めておく

投資を始める前には、明確な損切りルールの設定が必須です。株価暴落時は感情的になりがちで、冷静な判断が難しくなる場合が多いためです。

例えば、「投資額の20%以上の損失が出た場合は売却する」「含み損が50万円を超えたら見直す」といった具体的な基準を、投資開始までに決めておくと良いでしょう。この基準は、自身がどこまでの損失なら許容できるかをもとに決定します。

このように事前にルールを決めておくと、株価暴落時でも冷静な投資判断が可能となり、大きな損失を回避できる可能性が高まります。

まとめ

市場の暴落は株式に限らず、投資をしていくうえで避けられない現象であり、起こりうるものと考える必要があります。いざというときに慌てないためには、分散投資を心がけ、損切りルールを決めておくといった備えが大切です。あらかじめ準備をしておけば、株価暴落時にも慌てず、決めたとおりに行動することが可能になります。

松田聡子(まつださとこ)

松田聡子(まつださとこ)

明治大学法学部卒業後、ITエンジニアとして金融機関のシステム開発に従事。その後、国内生保での法人営業を経て2009年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金講師やFP相談業務に携わる。2020年から金融ライターとしても活動を開始し、NISAやiDeCoなど資産形成関連の執筆を多数手がけている。

【保有資格】CFP®(日本FP協会認定)

おすすめ記事

本サイトの記事は情報提供を目的としており、商品申込等の勧誘目的で作成したものではありません。

また、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。

記事の情報は当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではありません。

記事は外部有識者の方等に執筆いただいておりますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、記事の内容は、予告なしに変更することがあります。